有留意近年台灣電影發展的讀者應不會忘記2008年的台片「復興年」,幾齣不同題材、風格的電影驚豔兩岸三地的觀眾,而幾位導演的名字亦開始進入影人的視野,例如《海角七號》的魏德聖、《九降風》的林書宇、《停車》的鍾孟宏以及《冏男孩》的楊雅喆等。匆匆四年光景,這些導演已各自交出新作,其中固然不乏貫徹一己作風的,但同時亦有人開始在題材上尋求突破,開拓新的電影領域。後者說的正是近日馬不停蹄在港台兩地宣傳新戲《女朋友‧男朋友》的楊雅喆。

最初聽見戲名的確感到好奇,「女朋友」和「男朋友」,莫非又是純愛電影?大概大家也會有同樣的疑慮。楊導卻第一時間給出了擲地有聲的答案:「最初要拍的,根本不是愛情。」

革命 + 戀愛

「我想講的是那個年代的故事。但如果我只說一個政治事件,肯定不會有人要看,所以要有一個戀愛故事做為緩衝。反正我的目的只是要大家留意那個時代的精神,而不是那個年代的細節,而大家都喜歡愛戀愛故事,幾百年來都一樣。」楊雅喆口中的「那個年代」,指的是台灣八十年代中後期,當時民間已瀰漫著濃濃的抗爭氣氛,尤其就讀學院中的青年男女,經過八十年代初一段漫長的醞釀期,他們追求民主、自由的熾熱早已升溫接近沸點。那邊廂學生運動如箭在弦,這邊廂一場由兩男一女擔綱主角的愛情故事亦即將上演。他們當時並不知道,這段在紛擾時局下萌發的三角戀情,將纏繞他們各自的生命將近三十年。

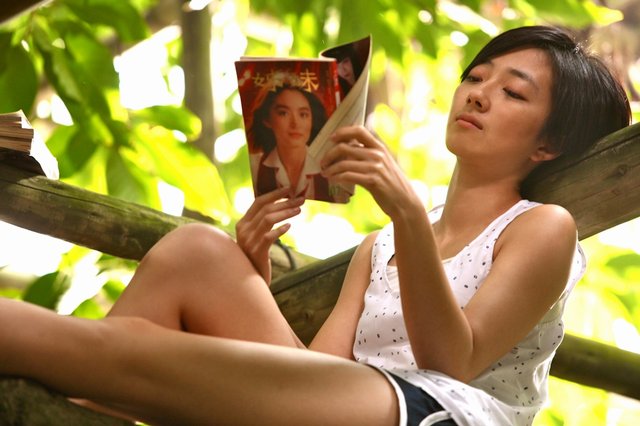

1985年,反叛青年王心仁(鳳小岳飾)聯同好友陳忠良(張孝全飾)與心儀的對象林美寶發起(桂綸鎂飾)「學生革命」,帶領一眾同學在他的帶領下反抗校內警官的權威。同時間,美寶亦在兩個男生之間作出了重要的抉擇──放下對忠良的愛慕,接受心仁的追求。只是當時她仍茫然不知,青梅竹馬的好友忠良只愛男生,而他心儀的正是心仁。「那個時代就好像你還未談過戀愛而開始認識戀愛,正如你還未有過自由而開始認識一樣。自由總是美麗、青春的,因為你並未知道後面的政治很麻煩。」雖然楊雅喆沒有這樣說,但我相信這句話的後續應是,初戀也總是美麗而青春的,因為初次愛上的青年們還不知道戀愛的背面盡是殘酷的代價。

時移世易,五年轉眼過去,當美寶在中正紀念堂廣場裡見到心仁隨另一女生走進營帳之內,她才醒覺當日在學校站台上大聲疾呼自由口號的學生偶像,終究也不過是個有血有慾的世俗男子。當然美寶沒有料到還包括很多,例如在往後的日子不斷為人生、為前路默默扛起革命旗幟的,既不是她也不是心仁,而是過去一直甘願隱沒在人群的櫃中同志陳忠良。

觀察 + 表述

陳忠良絕對是一個十分複雜的角色:高中時期,他是一個沉默的守護者,當美寶、心仁面臨困境,他以一根炮竹為好友二人化解危機;大學時期結束,他甘心當上有婦之夫的影子情人,過見不得光的「情夫」生活;後來他更成為了兩女之父──準確來說是美寶和心仁一雙女兒的「哥哥」,因為現時在台灣單身人士或同志成功領養子女的機會幾近是零。

從陳忠良的故事大抵不難明白楊雅喆為何說不僅想拍一齣愛情電影。的確,電影除了流露各種糾葛的情感關係,更重要的無疑是表達當年人敢於追求理想、自由的勇氣和熱情。這讓我想起楊雅喆的第一部長片《冏男孩》,當年電影的宣傳口號「慢一點,讓童年的勇氣追上你」,似乎跟《女朋友‧男朋友》的主題有了微妙的呼應。也令我不禁懷疑,楊雅喆當年是否也如電影角色般的自由鬥士?

「我沒有追求自由,可能是因為我本身就很自由,所以不需要追求。」楊雅喆說:「其實我當年其不是最最激進的那一批。學校以前會罷課,老師會叫我們不要上課去廣場學習民主自由。但反正都不點名,我都躲在學校宿舍內跟朋友打麻將,根本沒有出去參加遊行抗議,只會時間到就去領個包子、便當來吃,而他們在抗議什麼我根本不知道。可是,經過那個年代,就算沒有參與,卻因為大家每天都在討論,等於你也參與了那個年代。不一定跟大家走上街頭才算有參與。那時代台灣人學懂了很多,終於發現原來民主、自由是這樣的。」

只不過就算如導演所說,他從來不是那種走在最前線的人,電影呈現的寫實精神卻不掩他對社會議題的關注。記得三年多前楊雅喆來港宣首部作品時,他便說過潛藏《冏男孩》童話外殼之內是父母輩缺席、隔代教養的社會問題。而追溯他更早為公視「人生劇展」拍攝的電視電影,如同樣關於城鄉差距與隔代教養問題的《違章天堂》、針對同志與青年援交的《寂寞的遊戲》,以及反映青少年犯罪問題的《還好,我們都還在這裡》等,其實早已得見他對社會底層和弱勢的注視與關懷。直到今天的《女朋友‧男朋友》,他對社會的觀察依舊銳利(例如旁敲則擊同志建立家庭的困難),加上自身對一個時代的觀照,終於發展出一套更內在於作者世界觀的表述模式。

「如果你問我,我一家比較喜歡八、九十代的台灣。當時的台灣跟世界上很多地方都在改變,我們還不知道自由到底是怎樣,所以對未來有許多熱情、想像,當時社會上有什麼人被欺負我們一定知道。可是現在社會不是了,一天到晚有人被欺負,已經見慣不慣。」楊雅喆說:「人家會覺得我很關心社會,可我真的不是想去做一個關心社會的什麼。只是我們本身就活在這個社會、時代裡面,如果不去處理真實問題全然虛構也實在太無聊。」

如果愛情是種減法

可最終還是回到了愛情。

「我很少寫愛情故事,我自己的愛情本來就很無聊。正如我說的,我本來只想用愛情講一個時代、一種精神。但後來發現從這兩男一女發展出來的已不只愛情,而比愛情更多。例如陳忠良後來收養了兩個朋友的孩子,這樣做要犧牲很多。」故事慢慢發展下去,確如楊雅喆與三位主角演員異口同聲說的,由愛情昇華成甘願為所愛犧牲的大愛。

其實這樣說來頗為有趣,自言情路無聊沒趣的「悶騷男」竟能拍出如此真實而浪漫的電影,到底是要教旁人羨慕還是妒嫉?不過在我看來,楊雅喆根本不如自己描述般不諳情愛,或許他並不自覺,我卻覺得他是相當敏感的導演。

「我的確從來不看愛情小說,連愛情片也很少看。不過可能因為我爸爸是算命的,所以我從小都會聽到那種痴男怨女講各種怨恨妒忌、死心塌地的愛情故事,可以看到愛情在人身上的影響。或者我這樣講好了,我以往出席同學會,很容易從人們的相處裡感受他們會有什麼後續發展。我特別能感受到人與人之間沒有說出來的東西。」

這世上沒有一樣感情不是千瘡百孔的。也許正因為那種自以為是的不懂,楊雅喆才能夠寫出如此貼近現實的故事。減去鮮花,再減去鑽戒,《女朋友‧男朋友》告訴我們,愛情本來就是層層剝落的過程。最終剩下的,正是所謂的無常。「這也是我對世間上大部分情愛的理解。」楊雅喆說。

(原文刊登於2012年8月30日Mlik Magazine第580期;文章和大標題經編輯修改)