「總覺得演戲是探索人生的一條路;在這條路上,演員要不斷發掘自我,把藏在心底的真情、收在背後的經歷、早已遺忘的故事都一一放在眼前,重新編寫、重新註釋,再將之全部出賣,賣給收買靈魂的魔鬼,再塑造出一個又一個有血有肉的角色人物。」──黎耀祥

接觸黎耀祥時,早過了《巾幗梟雄》鬧得全城轟動的那段日子。時近歲晚,多得「柴九」效應,這位三料視帝依然工作不斷,登台、表演、節目、登台,在開關電視難得一見的高頻率下,較少人留意到的也許只有他剛推出的專欄結集,名為《戲劇浮生─黎耀祥論演技與人生》。

一切都顯得是靜悄悄的─相對其在演藝界的曝光率而論。

然而,當閱讀着他擁有高度思考性的戲論文章時,便可發現他的文字可跟他的形體演出一樣擲地有聲。看演員寫戲,你或會懷疑,不如看他做戲。可是無論他選擇了哪一種表述模式,他亟欲跟大眾分享的都不過是人生,這是黎耀祥在訪問中給予記者的第一訊息。

人生是演戲師傅

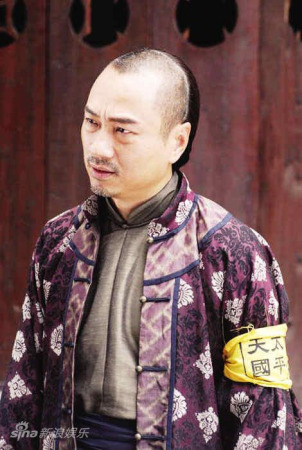

「在剛剛進入電視台工作的時候,都將時間花在摸熟表演模式,過程中一直有所思考,但會認真想演員是怎樣的一回事,應是近十年的事。我覺得,演員的責任正是 要想通人生是什麼,並將這理念帶入戲中,這是我近年覺得要這樣的行的方向。」人生如戲,戲如人生,聽起來老掉牙的「至理名言」,黎耀祥說着卻十分篤定。1985年,黎耀祥加入無綫第三期演員進修班,第一齣參與的是處境劇《綠卡何價》,飾演一個在外地非法居留面臨遣返的華人勞工。在往後的25年間,他慢慢 由名不經傳的三線演員至近年的一線演員身份,他曾經演出為人熟悉的角色有《射雕英雄傳》的周伯通、《西遊記》的豬八戒、《楚漢驕雄》的韓信、《秀才愛上 兵》的戴從文和戴從武,當然還有讓他初登視帝寶座、《巾幗梟雄》中的柴九;但其實更多是他綠葉時代連名字都沒有的甲乙丙,當然那些閒角是注定不被觀眾憶記 的,可是對於黎耀祥來說,卻是點滴在心頭。

於是,究竟何謂以演戲思考人生?請不要誤會,黎耀祥說,並不僅僅是因為演過了許多角色,而比常人獲得了許多隨角色轉變而來的心態與經歷,相反是他的人生帶動了他的戲劇,一切從外在而來的衝擊都促使了他的演技更加成熟,其中影響最深的一次莫過於離開無綫電視的那幾年。

「那時候一直徘徊在一線尾二線頭,豬八戒的角色似乎很受歡迎,但自己感覺角色一直無進步。可是我很明白一個現實問題,就是無市場價值就無演出機會,好角色都會給有市場價值的演員,而當時一二三線都『擺好晒位』,所以怎樣跳都不會跳得出來。」

「結果離開TVB去了拍戲,由自己最熟悉的地方到了最陌生的地方,很多事情都十分混亂,反而是衝擊最多、最加速自己思考的時候。在TVB時事情都太熟悉、 太慣性,可是到了外面,很多事都必須自己去想,不擅交際如我都要出去交際,做了些從來不做的事,也看了些以前看不到的,結果這四年(1998-2002) 收穫很多,終於明白演技是什麼,不過是人生經歷罷了。」

情多情不薄

在最近無綫一個名為《我的2009》的人物特 輯,記得黎耀祥還談過一段影響他演戲的經歷:某一日,他收到了哥哥的來電,從對方口中傳來的是媽媽已過身的消息。然後他在想,如果這只是一場戲,角色接下 來總是嚎啕大哭。但那一刻,他的內心卻是一片空白,在哭與不哭的思考中,媽媽的突然離世為他上了人生最寶貴的一堂戲劇課。然而,除了把握人生的種種歷練,黎耀祥直言演員還必須具備一份異於常人的情懷。

「演員有很多事可以教、可以學,有專門的學術、演技課程,唯獨演員心目中的情及感覺不能教。我可以教你演戲的節奏、面對鏡頭的角度,或教你哪個地方停頓,甚至可以站在一旁cue(指示)你,但就算將所有完成而表達不了感覺,都是無用。」

「究竟感覺是什麼呢?可以說是無人知。它是精神層面的,可是我們都具備,只是強與不強的分別。但演員必須強,因為必須要讓觀眾感受到,而所謂情懷就是將感 覺提升。正如我所講,演員正正是對人的研究、剖析,人除了外表,最重要的是我們的腦,去對人、對人所處的環境、對生存理念等作出思考,這些都是人必須要掌 握的。我們要將對事物的情懷轉化成語言,並不單單只是做出幾個喜怒哀樂的表情。表情不過是幾個板斧,多演幾年就已經不過如是,但真正的演出背後卻應十分豐 富。」

「而且情懷還包括投入人類這個世界,對人無情不能表達人。每個人都是社會一分子,如果連對身邊人都不關心,演員還可表達什麼呢?你可以只跟劇本,感動人與否又是一個問題;更重要的是,能夠去經歷,對於人來說已是最大的收穫。」

不要叫醒我

花了半生演戲,至如今處於事業巔峰兼寫專欄出書做作者,黎耀祥笑言此舉不為轉型做「才子演員」,書寫除了是對歷來演戲經驗的回顧及整理外,多少是出於一份浪漫的暇想。「演員留存下來的多是影像,很少是文字,因此我對寫專欄十分感興趣,也覺得可以用文字留下一個人的經歷是件浪漫的事。」

「其實以前都曾經有重新解讀史坦尼斯拉夫斯基《演員的自我修養》的想法,去拆解他的觀點,並重新加入我做戲的意見,如現在演員在控制個人形體、情緒及行動的節奏都不同了,很想通過重新解讀這本書去讓現代人明白看電視劇集到底是在看什麼。」

不過,黎耀祥這計劃卻一直未有實踐,無他的,還是演戲的緣故。

「因為每個人都有自己的使命,對我來說,作為一個演員是我的使命,演戲才是我必須做的。愈做愈覺得一個好演員好難得,能夠打動人心的演員不多,演戲而有內 容更不容易,當中牽涉許多因素,如本身具備條件、上天賦予的特性等,如我記性很好很快,不太用看劇本,這是上天賦予我的能力。」

「今時今日我發覺自己具備這些能力,如果不繼續做似乎錯過了上天要我做的事。我成日想,如果上天有一日收回我的能力,我可能便不會再演了。所以我書的序裡都有提及高錕,我曾經跟我的兒子說過,如果有一天我什麼都忘記了,千萬不要叫醒我。」

「因為人生只是一個過客,人生只是賺了一段時間,一些經歷,這些才是我們最寶貴的事。」

(原文刊登於2010年2月24日《文匯報,人物》)

沒有留言:

張貼留言